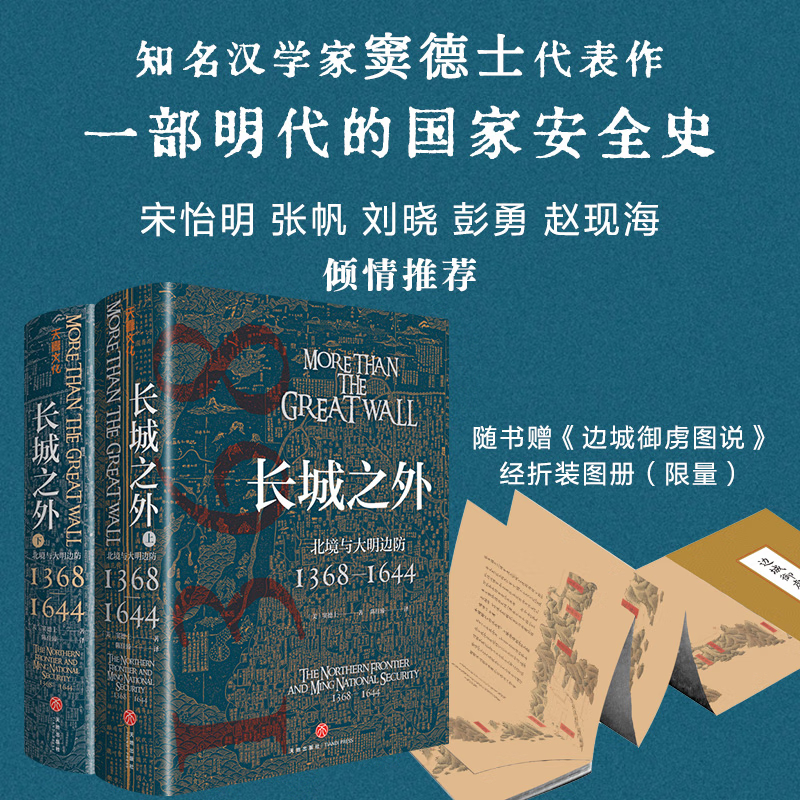

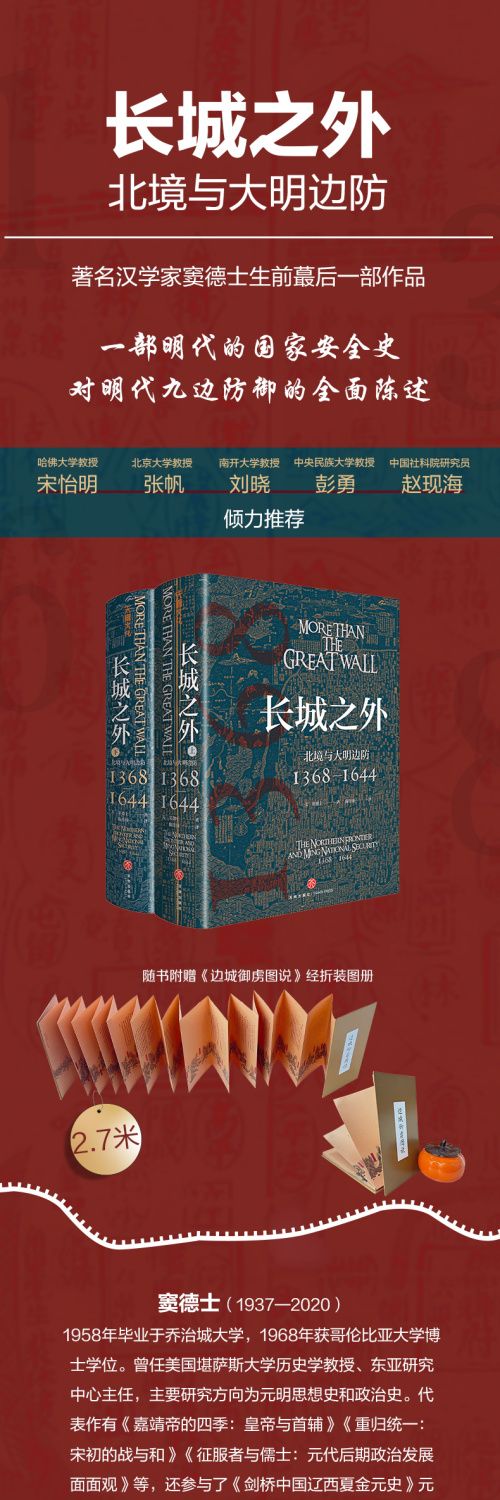

著名漢學家竇德士代表作,對明代九邊防禦的全面陳述,一部明代的國家安全史

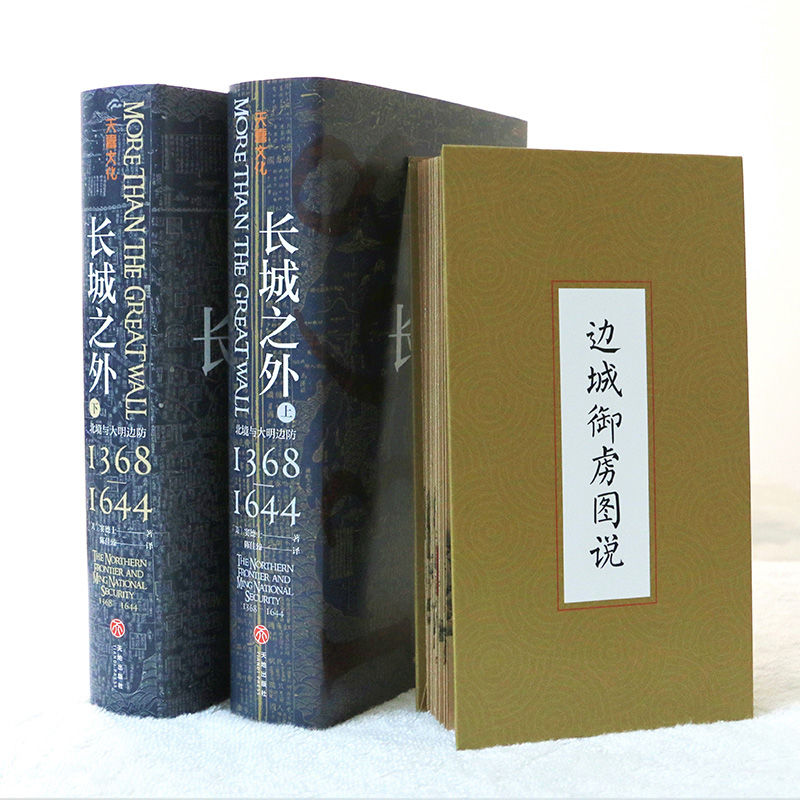

長城之外:【北境與大明邊防】(1368—1644)

編輯推薦

1.本書以宏大敘事和海量史料完整講述了明代與藏、回、土達、瓦剌、韃靼、女真等邊疆族群之間的戰和歷史,回顧了明朝中央與邊疆族群交往的所有歷史細節,在浩如煙海的繁雜資訊中總結明代北部邊防的特徵,尋找明代能在276年時間內捍衛邊疆的秘密。

2.本書的最大特徵是海量史料的運用,雖數量巨大,但經竇德士的梳理和陳佳臻老師的準確翻譯,全書讀來並不枯燥,很多歷史故事躍然紙上,讀罷全書,深深敬佩作者敘述之精妙,分析之獨到。

3.明代九邊防禦是明代邊防的最重要特徵之一。 竇德士這本書從朱元璋開國時的北伐一直講到女真崛起後突破遼東防線,貫穿明代始終,對明代邊防政策的演變、邊防軍事體制、邊疆族群的興衰、明朝中央決策的邏輯,都有深刻的分析,是一部瞭解明代邊防的不二作品,非常值得一讀。

內容簡介

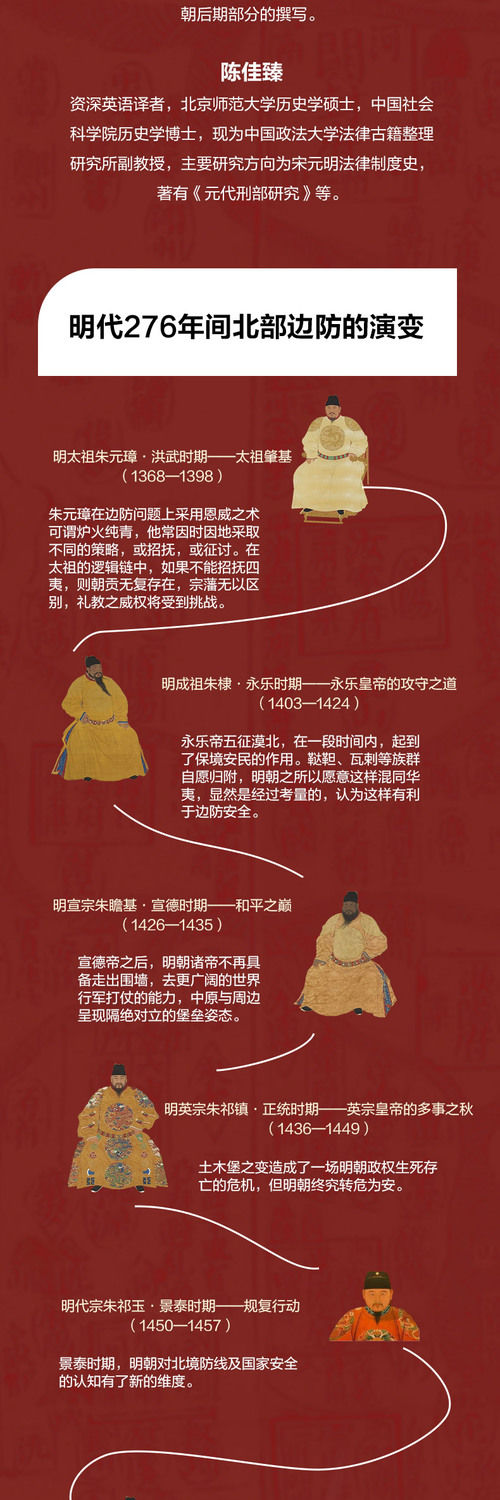

本書是著名漢學家竇德士的代表作。 作品以翔實的史料為基礎,講述了大明王朝的邊防戰史,並從戰爭史的視角,對明代的政治制度、地方管理、軍事思想進行了深入的分析。 本書將明朝北部邊境防禦歷史劃分為14個時期,論述明朝皇帝、官員和將領在實際處理邊境防禦問題時,是如何思考、爭論、做出決策的,探究明朝是如何在長達276年的統治中確保領土完整的。 本書為審視大明王朝的興衰提供了獨特的視角,有助於全面認識明朝北部邊境的防禦體系,有助於瞭解明朝軍事決策機制和軍事防禦思想的變遷過程,有助於思考北部邊防對明朝政治、經濟的影響。

作者簡介

竇德士(1937—2020),1958年畢業於喬治城大學,1968年獲哥倫比亞大學博士學位。 曾任美國堪薩斯大學歷史學教授、東亞研究中心主任,主要研究方向為元明思想史和政治史。 代表作有《嘉靖帝的四季:皇帝與首輔》《重歸統一:宋初的戰與和》《征服者與儒士:元代後期政治發展面面觀》等,還參與了《劍橋中國遼西夏金元史》元朝後期部分的撰寫。

陳佳臻,資深英語譯者,北京師範大學歷史學碩士,中國社會科學院歷史學博士,現為中國政法大學法律古籍整理研究所副教授,主要研究方向為宋元明法律制度史,著有《元代刑部研究》等。

目錄

第一章洪武時期——太祖肇基(1368—1398年)//0001

第二章永樂時期——永樂皇帝的攻守之道(1403—1424年)//0085

第三章宣德時期——和平之巔(1426—1435年)//0145

第四章正統時期——英宗皇帝的多事之秋(1436—1449年)//0193

第五章階下囚皇帝(1449—1450年)//0275

第六章景泰時期——規複行動(1450—1457年)//0317

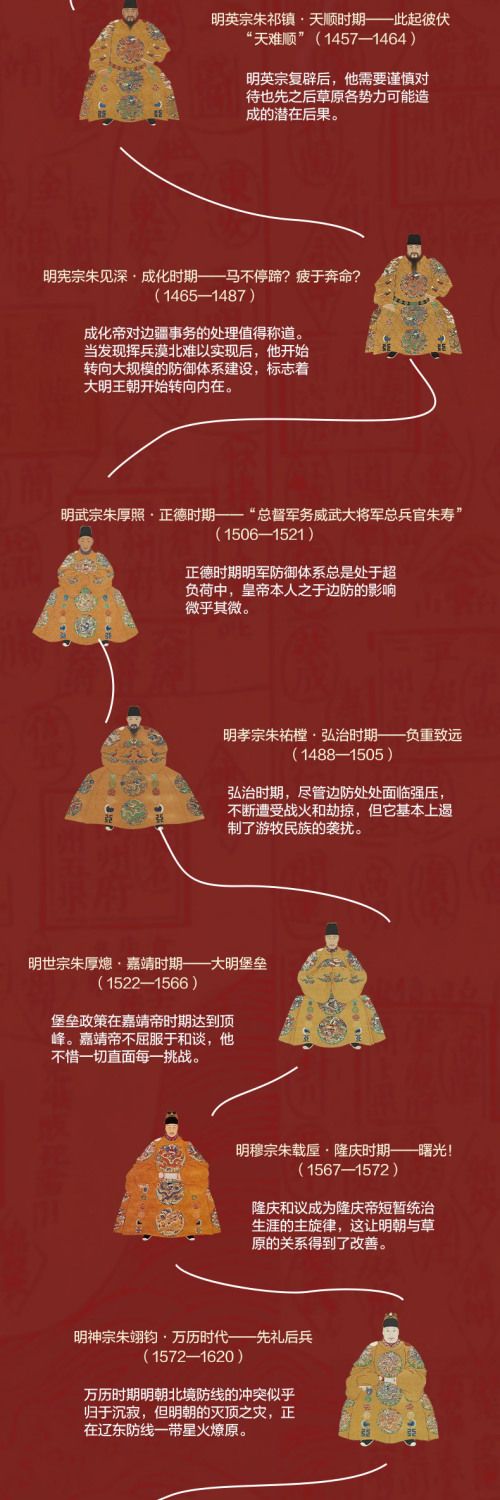

第七章天順時期——此起彼伏“天難順”(1457—1464年)//0369

第八章成化時期——馬不停蹄? 疲於奔命? (1465—1487年)//0393

第九章弘治時期——負重致遠(1488—1505年)//0463

第十章正德時期——“總督軍務威武大將軍總兵官朱壽”(1506—1521年)//0563

第十一章嘉靖時期——大明堡壘(1522—1566年)//0693

第十二章隆慶時期——曙光! (1567—1572年)//0827

第十三章萬曆時代——先禮後兵(1572—1620年)//0845

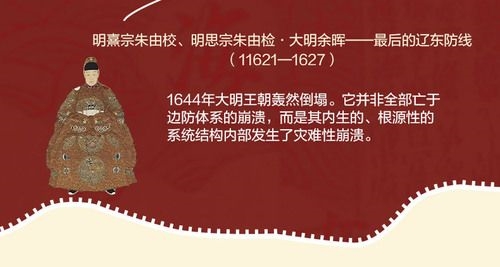

第十四章大明餘暉——最後的遼東防線(1573—1627年)//0925

注釋//1001

譯後記//1075

線上試讀

明朝(1368—1644年),享國276年的東亞強國。 在這276年中,明朝無時無刻不在設法防範其邊防所面臨的巨大威脅——來自內陸亞洲草原深處的“騎射手”。 對此,本書試圖說明的問題拋引如下:明朝,一個缺乏現代交通和通信手段的前工業社會,是如何在跨度如此之長的時間裏成功守衛其超過2700公里的北境防線的? 答案當然無法簡單地在軍事史、政治史、經濟史、火器發展史或長城修建史中得到,而要從一連串經年累月的事件敘述中去總結,從一系列日復一日、月複一月、年復一年,涉及為遲滯對中原永無止息的襲擾,消除事關存亡威脅的戰事、謀略、決策、行動的史實中去發現。 從這個角度看,本書又可說是一部明朝的國家安全史。 設若當年明朝未能成功守住北境防線,那麼東亞的歷史或許會向我們無法預料的方向發展。 也許中原北部會逐漸從混亂無序中誕生一個帶有多元色彩的區域政權,對近現代歷史進行難以想像的改寫。

本書的研究依託大量關涉其時其事的史料,如《明實錄》《國榷》等。 此外,親歷者、事涉官吏人等的記述、文集,事關邊防的奏議、則例等亦可作為所依託史料的一部分。 因為上至廟堂之上的聖君賢相,下至地方督撫和前線將士,所有人無不對明朝的邊防安全傾注大量心血和精力,故而相關史料浩如煙海,本書亦難以一一囊括其中。

從長時段看,層出不窮的邊防安全事件可分為三個典型時期。 第一個典型時期在洪武元年(1368年)到宣德十年(1435年),這一時期,明朝皇帝掌控著全域。 太祖、永樂皇帝和繼任的宣德皇帝以其恩威之勢主導著東半球大部的政治格局。 太祖和永樂皇帝還曾先後11次大規模遠征漠北,這使得韃靼人(即當時的蒙古人)幾乎不懷疑中原政權也具備遠程作戰的能力。

第二個典型時期在正統十四年(1449年)後。 是年,瓦剌領袖也先在土木堡俘虜了年輕的英宗皇帝,這一事件成為一大轉捩點。 此後直到隆慶五年(1571年),明朝逐漸由攻轉守,在防線上構築大量軍事防禦設施。 這一時期,皇帝難以恩澤天下,明朝逐漸轉向內斂並採取閉關鎖國政策,“華夷之辨”的保守思想抬頭,漸次取代此前“天下一家”的開放包容氛圍。 這一趨勢在嘉靖皇帝在位時(1521—1567年)達到峰值,中原因而變成一個固若金湯的“大堡壘”。

到了隆慶四年(1570年),博學鴻儒鄧球便對這一轉折有過如下論述:

國初,歲冬命諸王巡邊,遠涉不毛,校獵而還,謂之肅清沙漠,遂歲為常。 宣德五年冬十月,車駕巡邊,至於宣府,猶有遺意焉。 蓋正統己巳以後,不復聞矣。 弘治中,北虜犯邊甚急,孝宗皇帝銳意親征。 時大學士劉健等力諫,乃寢。 或曰國初胡力方衰,而我之兵食强富,至此已非初時之邊備。 且虜之生息漸蕃而力勍也,蓋正統以來,於各邊止設巡撫等官,歲出防秋。 伏讀《大明會典》曰,凡“每歲七月,兵部請敕各邊遣官軍往虜人出沒之地三五百裡外,乘風縱火,燒野草以絕胡馬,名曰‘燒荒’。事畢,以撥過官軍,燒過地方造册邀奏”,是防秋之意也。 夫欲防其在彼,而不備其在我。 主將且懷畏虜之心,則亦歲終舉應故事以塞責耳,而况三五百里雲乎哉?

該段文字引自鄧球關於北境防線《九邊六關總說》的前序。 幸而有這篇《總說》,明人乃至於今人,才有機會瞭解彼時明朝政府在維護邊防安全方面所作出的努力,亦才有機會探討為何早期這一良好局勢會在此後逐步惡化。

第三個典型時期始於隆慶五年(1571年)明朝與俺答汗達成和解這一事件。 和解使萬曆皇帝得以壓縮原本耗費在北境防線上的財政、資源,轉而將之投入萬曆援朝戰役(朝鮮壬辰衛國戰爭)等其他一系列戰爭中。

這一局面持續了大約30年。 當萬曆皇帝和他體弱多病的繼任者泰昌皇帝無法有效應對遼東防線附近女真部(別稱朱裏真、女貞、女直)努爾哈赤的崛起時,這一局面就被打破了。 對於明朝而言,努爾哈赤無疑是一個异常强大的敵人,不過明朝1644年的崩潰並非完全由於努爾哈赤,更重要的,是當時席捲中原、此起彼伏的起義。

明朝的文武百僚也年復一年地嘗試制止這一切的發生,力求保全中原,使畿輔重地遠離前線,使他們眼中的“文明社會”能够一直免遭遊牧騎兵的侵擾。 而現在,巨浪滔天襲來,改變了歷史發展的行程,掩蓋了原本大大小小的社會矛盾旋渦; 掩蓋了所有曾經為邊防安全所作出的努力; 同時也淹沒了黨爭、失策、腐敗、民役和糧荒; 淹沒了數不勝數的苦難噩夢和血流成河。 本書的立論依據,便是在這歷史長河中每一名親身經歷者的所見所感、所思所想、所作所為。

自1893年璞科第(Dmitrii Pokotilov)首次出版《明代東蒙古史(1368—1635年)》以來,還未有如本書這樣對此問題進行深入探討的作品問世。 其他研究者對此問題的聚焦關注往往與本書迥異。 歐文·拉鐵摩爾(Owen Lattimore)的《中國的亞洲內陸邊疆》(1940年初版)探討了遊牧民族生存所倚賴的生態圈。 托馬斯·J. 巴菲爾德(Thomas J. Barfield)的《危險的邊疆:遊牧帝國與中國(公元前221—1757年)》(1989年初版)一書視域廣闊,但其關注點側重在草原本身,對中原的重視程度反而不够。

與之觀點相類的還有莫裏斯·羅薩比(Morris Rossabi)的《中國與內陸亞洲:從1368年至今》(1975年初版),謝欽·劄奇斯欽(Sechin Jagchid)與凡傑·西蒙斯(Van Jay Symons)合著的《長城沿邊的和平、戰爭與貿易:兩千年來遊牧人群與中國之互動》(1989年初版)等。 林霨(Arthur Waldron)的《長城:從曆史到神話》(1990年初版)致力於關注中國悠久的歷史,但是,如果將其關注的邊境長城置於中原對草原世代侵襲的反應的大框架下,則可以發現,邊境長城只是其中的一部分,且不是最重要的部分。

以此觀之,研究就有了繼續可資發揮的空間,大量豐富翔實的史料正有待當代研究者的關注和開發。 這些史料能够向他們提供大量關於明朝在兩個多世紀裏如何應對邊防安全挑戰的科技,而這也正是筆者一字一句撰寫本書的根據。 總之,筆者希望那些歷史事件的親歷者、參與者都能够記述下他們所遭遇的事。 筆者認為,以此為契機去瞭解歷史事件始末,未失為一條行之有效的途徑。

NT$2750

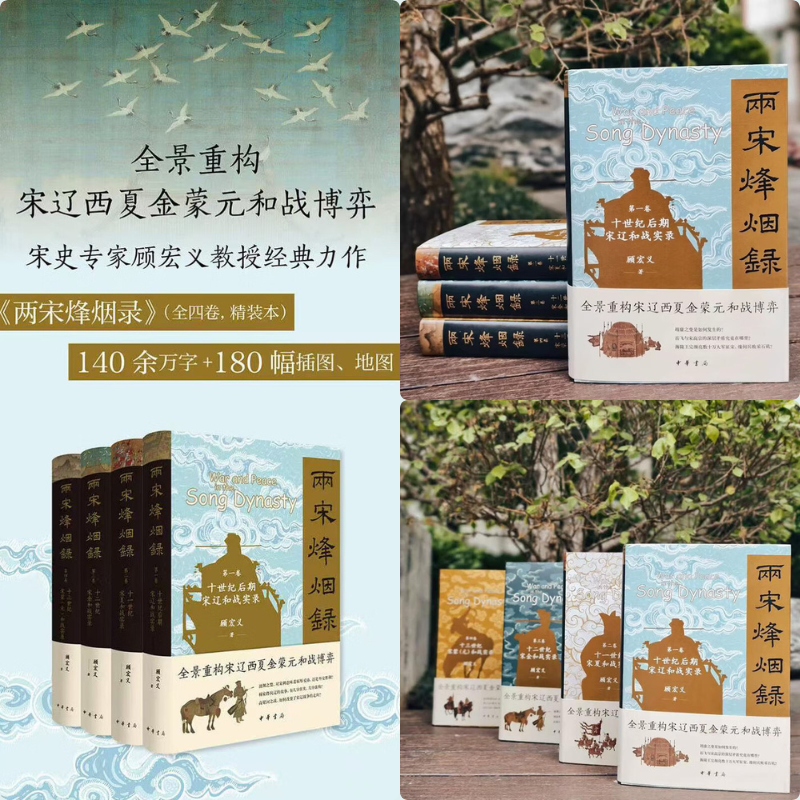

【兩宋烽烟錄】(全四卷精裝)

NT$2100

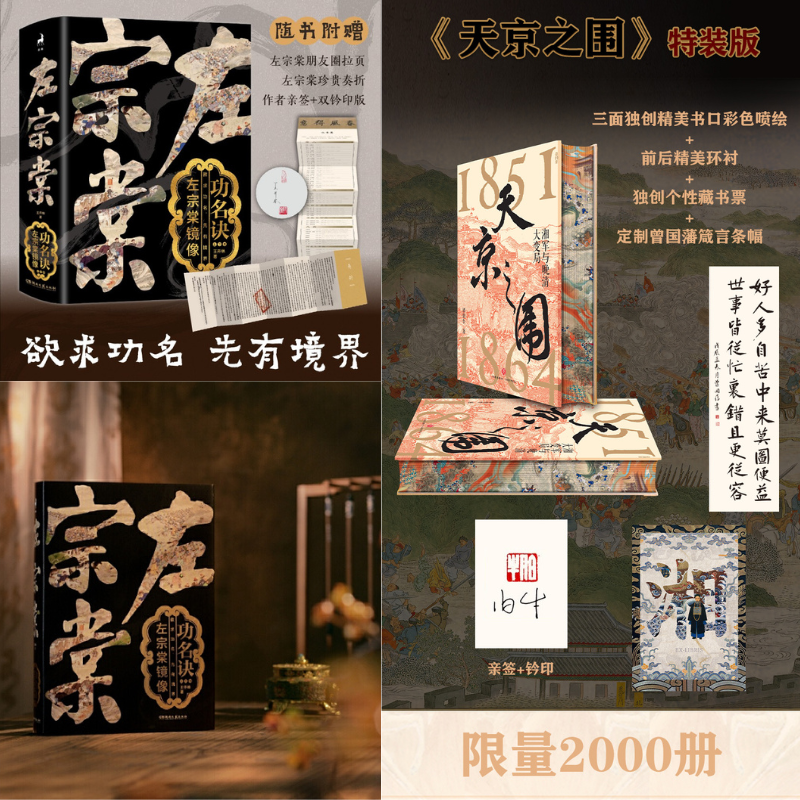

【天京之鬥+功名訣】(特裝版)

NT$2299

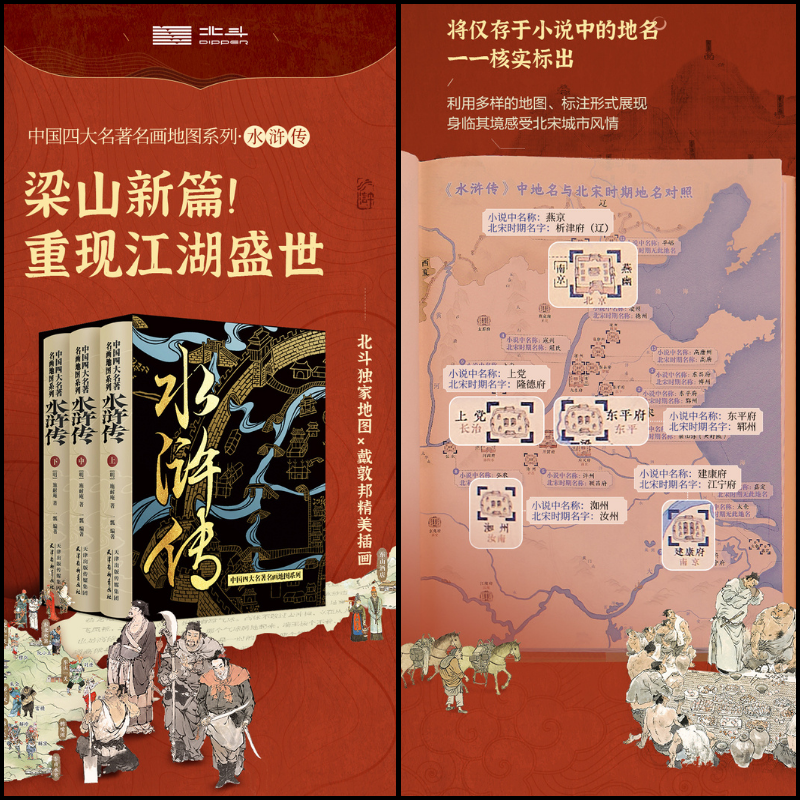

名畫地圖系列:【水滸傳】(北斗獨家地圖x戴敦邦精美插畫)

NT$2850

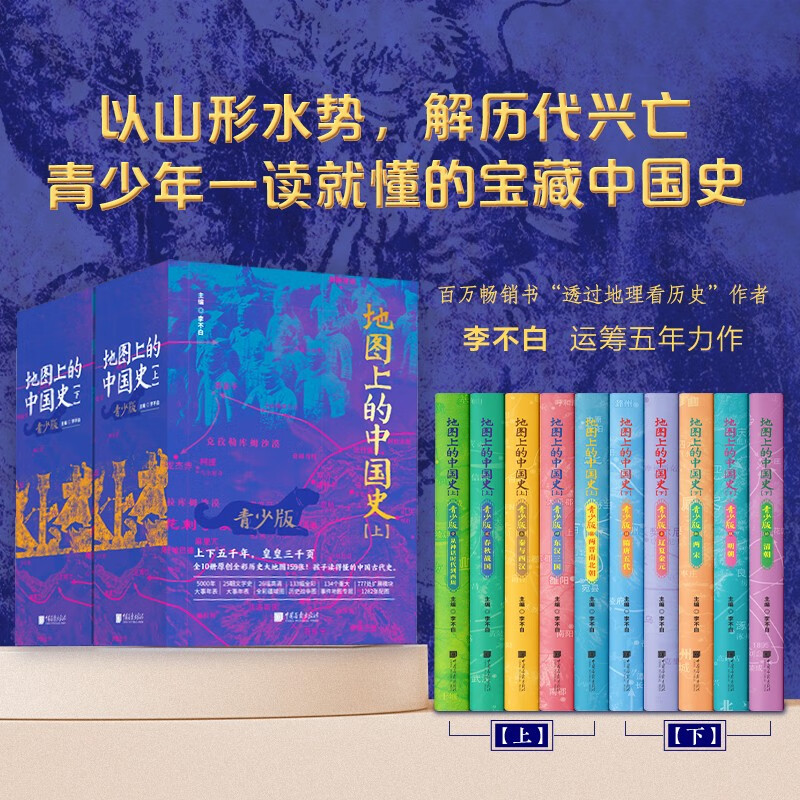

【地圖上的中國史】(上下五千年,皇皇三千頁)

NT$2599

7月新書:【封神演義】(三册特裝版布面刷邊)

NT$2499

【羅布淖爾+吐魯番+塔里木盆地+高昌陶集上下册】

NT$2399

【中東國家史:610 -2000】(7册)

NT$1199

【*歸鄴西:曹操高陵研究】

NT$1899

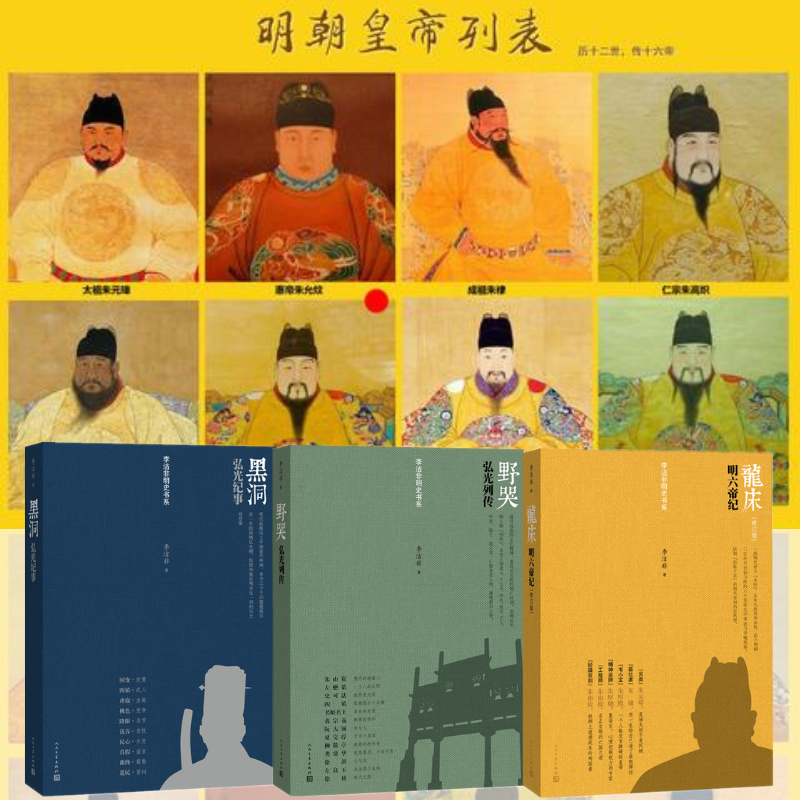

【明六帝紀】+【弘光紀事】+【弘光列傳】(李潔非明史三部曲)

NT$1750

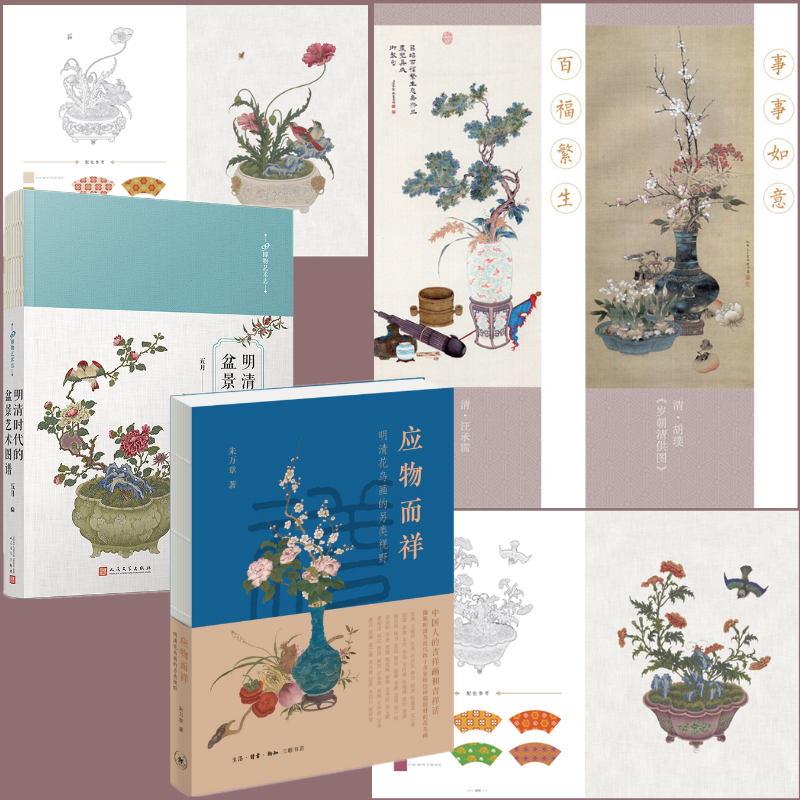

應物而祥:【明清花鳥畫的另類視野】+【明清時代的盆景藝術圖譜】

NT$1200

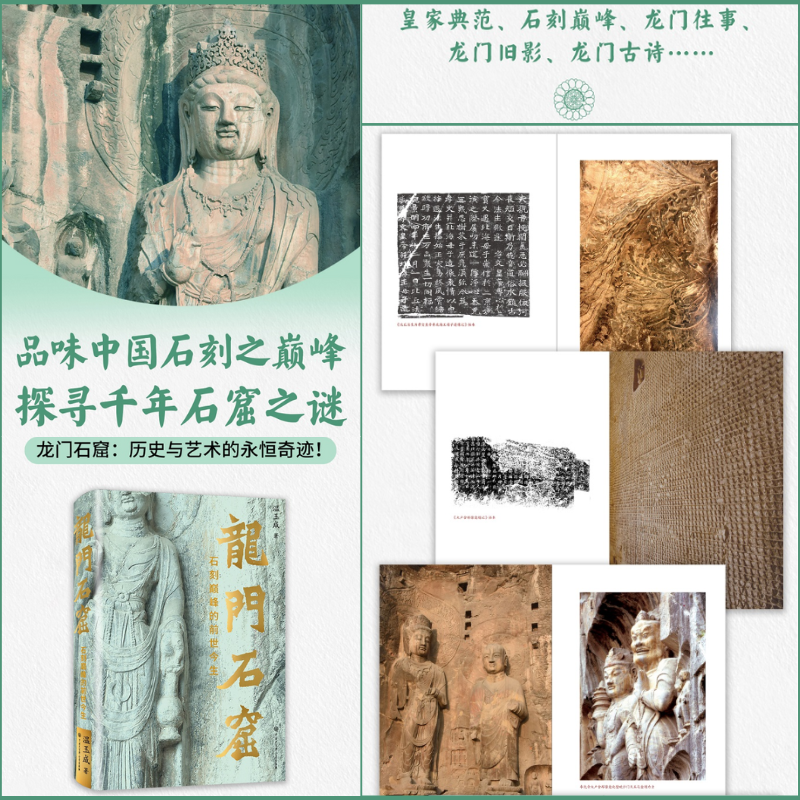

龍門石窟:【石刻巔峰的前世今生】

NT$1550

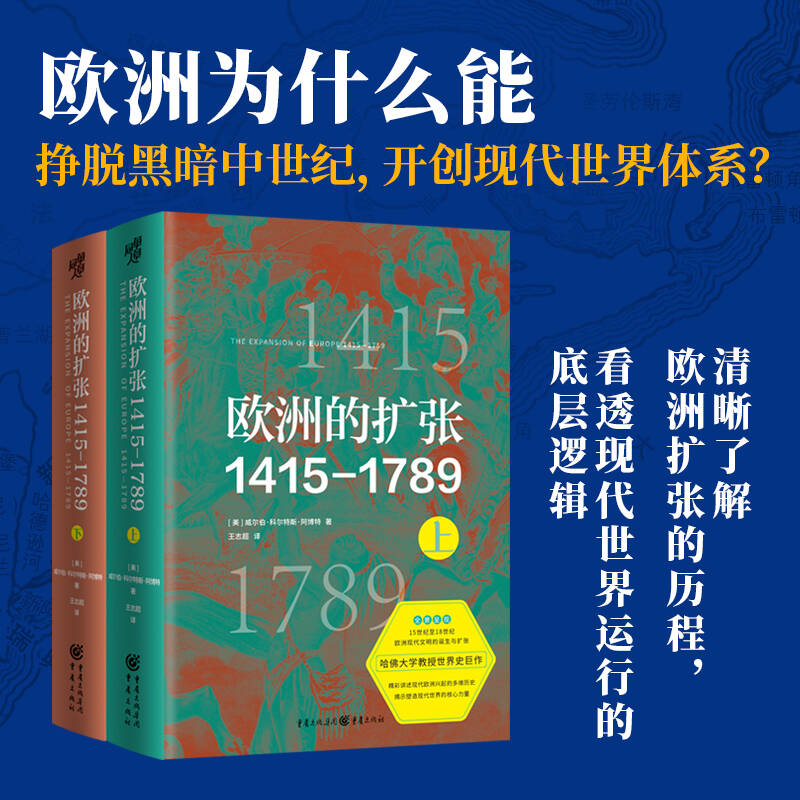

歐洲的擴張1415—1789:【現代世界的奠基】

NT$1450

【中國歷史地理綱要】(現代歷史地理學標誌性巨著)

NT$2050

萬園之園【圖說圓明園】(萬園盛世與輝煌,盡收眼底;夏宮餘輝與悲愴,唯有歎息)

NT$1499

【金瓶梅版本史】(增訂版)

NT$2999

【三國演義】(典藏禮盒,全三册)

NT$1750

星漢燦爛:【中國天文五千年】+【象天法地】

NT$1699

2024重磅出版:浮世繪裏的中國文學【三國演義+西遊記】(套裝2册)

NT$2650

2024重磅新品:【千里之境】+【筆墨風骨】+【歌以詠志】+【千年文脈】

NT$2100

【大宋樓臺——圖說宋人建築】+【品宋:天開圖畫在皇城】