【敵人與鄰居:阿拉伯人和猶太人在巴勒斯坦和以色列】

編輯推薦

1.一片土地上兩個民族的百年紛爭,講清至為棘手地區衝突的來龍去脈

巴以衝突可以說是至為棘手的地區紛爭,牽動全球,卻似乎始終無解。 1917年英國政府《貝爾福宣言》發表已過去一個世紀,沒有任何迹象表明這場衝突即將落幕,所以理解它比以往更加重要。

《敵人與鄰居》從奧斯曼帝國末期,首批猶太複國主義者來到巴勒斯坦地區說起,一直講到奧巴馬卸任美國總統的2017年,從頭梳理阿拉伯人和猶太人在這片土地的百年糾纏,透視地緣、國家格局的變化。

2.以資深記者的切身觀察、學者的挖掘反思,公正呈現歷史全貌

作者伊恩? 布萊克是《衛報》資深記者,倫敦政治經濟學院政治學博士、資深研究員。 他精通阿拉伯語、希伯來語,置身中東衝突現場36年,長期往來於中東北非地區。 在新作《敵人與鄰居》裏,他依託解密檔案、文獻資料、口述歷史、現場報導,既用政治和歷史學者的視野,勾勒大國博弈下的上層決策過程,又以現場報導的視角,還描繪普通阿拉伯人、猶太人在衝突撕扯下的想法和生活。

3.平衡呈現衝突雙方觀點,獲得巴勒斯坦和以色列學者的共同認可

《貝爾福宣言》、《皮爾報告》、以色列建國、六天戰爭、聯合國決議……百年歷史上的所有大事,在衝突雙方那裡都有完全不同的解釋。 一方口中的英雄是另一方眼裡的罪人; 一方眼中的公正和勝利,對另一方來說則意味著不公、失敗、流亡和羞辱。

巴以雙方各說各話,對話難以展開。 《敵人與鄰居》平衡呈現雙方的觀點,講述客觀事實,在截然不同的說法之間找到了中間立場,獲得巴勒斯坦和以色列學者的認可,讓人看到,雙方或許有希望基於共同認可歷史展開對話。

4.研究巴以衝突的里程碑式作品,讚譽獎項眾多

因為分歧難以彌合,所以書寫巴勒斯坦問題歷史的作品往往側重於其中一方的視角。 《敵人與鄰居》以其公正平衡獲得巴以雙方學者的認可,可以說是里程碑式的著作,也囙此獲得眾多獎項讚譽。 在《貝爾福宣言》發表一百周年的2017年,《金融時報》《經濟學人》《星期日泰晤士報》《衛報》等眾多主流媒體都將《敵人與鄰居》列為年度好書。 它的細膩、平衡、客觀獲得前英國駐聯合國大使格林斯托克、著有《奧斯曼帝國的衰亡》《征服與革命中的阿拉伯人》的學者尤金? 羅根、作家塞巴斯蒂安? 福克斯等等的一致認可。

內容簡介

巴勒斯坦的這片土地,是猶太人經卷上所指的應許之地,也是許多阿拉伯人世世代代的居所。 1917年,奧斯曼帝國即將落敗,結束在這裡4個世紀的統治; 英國外交大臣發表《貝爾福宣言》,支持猶太人在這片土地上建立民族家園。 一個世紀的撕扯與動盪就此開啟。

分歧從一開始就難以調和。 從19世紀末首批猶太定居點的建立、20世紀30年代的阿拉伯起義,到以色列在1948年的建國、1967年的六日戰爭,再到1993年的《奧斯陸協議》,以及2002年以來修建的隔離牆……對於同樣的事件,雙方說法截然不同。 猶太複國主義者眼中的公正和勝利,對巴勒斯坦人來說則是不公、失敗、流亡和羞辱。

對於這片土地上兩個民族百年難解的紛爭,記者兼歷史學家伊恩? 布萊克意識到,只能通過關注他們如何看待自己、歷史以及彼此來理解。 於是,他借助文獻資料、解密檔案、口述歷史,還有他自己的現場報導,尋求真相和對話。 他留意歷史的變遷、國家間的斡旋和博弈,因為那是衝突的肇因和驅動力; 他更在意被捲入這百年動盪的普通人的生活,因為衝突的撕裂,他們在日常感受得至為真切。

一百年來,緩和的機會一再錯失,促使這兩個民族和平、自由、公平地作為鄰居而不是敵人相處的協定從未達成。 如今,沒有任何迹象表明這場衝突即將落幕,而理解,是面向未來的開始。

作者簡介

[英]伊恩? 布萊克(Ian Black)

現為倫敦政治經濟學院中東中心資深客座研究員。 1980—2016年,布萊克供職於《衛報》(The Guardian),任中東通訊記者,中東版、歐洲版、外交版編輯,國際政要新聞主筆。

布萊克擁有劍橋大學歷史與社會政治科學碩士、倫敦政治經濟學院政治學博士學位,精通希伯來語、阿拉伯語。 在置身中東衝突現場的36年裏,他見證了巴勒斯坦國宣告成立、海灣戰爭、《奧斯陸協議》簽訂等重大歷史事件,致力於以記者的身份,借助媒體的力量促進和平。 2010年,他囙此獲得國際新聞廣播協會的表彰。

此外,他還以歷史和政治學學者的視野,反思他長期往來於中東北非地區的見聞,除這部里程碑式的《敵人與鄰居:阿拉伯人和猶太人在巴勒斯坦和以色列,1917—2017》外,他還著有《猶太複國主義與阿拉伯人:1936—1939》、《以色列的秘密戰爭》(合著)等書。

目錄

前言

引言

敘事與歷史

交會的事實

受害者……和受害者

第一章1917

被青睞的都市

各執己見

命運的路標

第二章1882-1917

愛錫安者

鄰居

沒有看見的問題?

“不是無人之地”

仇恨依然存在

第三章1917-1929

“巴勒斯坦人的典型”

不滿、文宣和不安

委任統治的過渡

勞動節

逐漸模糊的差异

“沒有共同語言”

前往西牆

希伯倫大屠殺

互為仇讎

第四章1929-1936

“强加給巴勒斯坦的苦難”

猶太複國主義不可能完成的使命

以牙還牙

第五章1936-1939

起義

定義動亂

無法控制的紛爭,水火不容的願望

鎮壓與約束

皮爾第二

既成事實

聖詹姆斯會議上的“慕尼克陰謀”

第六章1939-1945

戰火中的巴勒斯坦

選邊站隊

不存在的阿拉伯人

知己知彼

第七章1945-1949

第一槍

準備戰鬥

决定性的一年

達萊特“防禦”計畫?

侵略,獨立,浩劫

第三階段

第八章1949-1953

何為災難

一去不返

“被打敗的民族中被打敗的少數”

巴勒斯坦被納入以色列

名字的內涵

中東唯一的民主制

滲透者和驅逐

第九章1953-1958

“我們別無選擇,只能戰鬥”

蘇伊士的第二輪較量

納塞,納克巴,拿撒勒

普遍消極抵抗

第十章1958-1967

第一個十年

少數人的權利,以色列的過錯

四海飄零

法塔赫誕生

走進巴解組織

戰爭倒數計時

第十一章1967

勝利的受害者

木已成舟

親密接觸

恢復正常?

新希望?

開放橋樑

重聚

後裔歸來

被詛咒的賜福

第十二章1968-1972

落地生根

反抗與迴響

成本與收益

無情的加沙

在約旦的對抗

在黎巴嫩及其他地方的對抗

以色列的調適

第十三章1973-1977

以色列地震,巴勒斯坦前進

贊成改變

土地與榮譽

鷹派的時代

更多的“以倫摩利”

這片土地是我們的土地

第十四章1977-1981

耶路撒冷之行

自治與注意力轉移

“消滅蚊子的權力”

又是貝京

單調的日常

第十五章1982-1987

通往貝魯特之路

為巴勒斯坦加油

裏根有個計畫

“男人工廠”

當佔領成為生活的一部分

“約旦選項”?

第十六章1987

“頭二十年”

加沙最先

引領之詞

石之子

驚人的事實

長臂管轄,長串子彈

一個國家誕生了

走進哈馬斯

第十七章1988-1990

拉長繩索

打破恐懼的藩籬

“現在就和平”?

第十八章1990-1991

誤會重重的海灣地區

進入薩達姆時代

謝裡夫聖所的流血事件

新的世界秩序?

馬德里的會議

第十九章1992-1994

拉賓歸來

厚望與鴻溝

走向奧斯陸

草坪上的握手

與敵共舞

回歸

第二十章1995-1999

和平刺客

定居恩怨

巴勒斯坦民族權力機构與以色列人的權力

哈馬斯捲土重來

進入“比比”時代

夥伴還是敵人?

出賣巴勒斯坦?

不確定的好處

第二十一章1999-2000

“安全先生”——“馬克II型”

抵抗有用

大衛營,又來了

沙龍造訪

阿克薩因提法達

第二十二章2000-2002

“讓以色列國防軍獲勝”

武裝因提法達

“阿拉法特就是我們的本·拉登”

“防禦之盾”

令人盲目的暴:

以牆相隔

第二十三章2003-2006

圍困

撤離

大家長之

拉姆安拉的不滿

福斯抵抗運動

展望未來?

第二十四章2006-2009

“恐怖不息,戰鬥不止”

黎巴嫩,再來一次

“哈馬斯坦”

通往安納波利斯之路

阿巴斯與奧爾默特會談

“鑄鉛行動”

第二十五章2009-2014

“積極進取”的外交

“無法容忍”的佔領

巴勒斯坦之冬

井底之蛙

和平的障礙

建設耶路撒冷

伊朗人轉移了注意力

臨淵

“修剪加沙的草坪”

“死在鏡頭下”

第二十六章2015-2017

百年戰爭

向右轉

揮刀起義

攜手

尾聲

一國方案,兩國方案,無國方案

雙民族還是一拍兩散?

“防特朗普”的和平?

致謝

部分參考書目

注釋

-----------------------------------

【中東死生門:巴以行走觀察】

編輯推薦

1.2002至2004年期間,周軼君做為常駐以色列加沙走廊的國際記者,在戰火紛飛的加沙的兩年,她記錄十幾萬字,拍攝下了百餘幅作品。 其中的愛與恨、生與死、大亂與小靜仍舊歷歷在目,戰火紛飛下尋常百姓的生活、生與死的瞬間以及作為外國記者一種比例? 林恩式的中場體驗直擊讀者心靈。

2.《中東死生門》抽掉原本的時間線索,從視覺上循序漸進,展現衝突現場。 本次再版將整體結構調整,突出一百多張觸及人心的圖片,裸脊線裝,方便閱讀。 突出人的故事。 描繪出中東百年舊怨畫像。 你會看到其中根本的衝突:土地、政治與身份。

3.巴以地區是傳說中“離上帝近的地方”,那裡是作者職業生涯的起點,也是對世界認知的出發點。

內容簡介

阿拉伯人和猶太人的衝突,可以追溯到一百年以上的歷史,或許是這個星球上綿延至今,古老的戰爭之一,讓全人類束手無策,至今沒有完美的解決方案。 兩年在加沙的生活,讓當時作為新華社常駐記者的周軼君直面生死,容不下矯情造作。 在衝突仍頻的加沙、聖地耶路撒冷生活的人們,和平或許只是戰爭與戰爭之間的幻影。 戰事令人厭倦,留下來打敗時間的是芸芸眾生的日常。

作者簡介

周軼君,劍橋大學國際關係碩士,北京第二外國語學院阿拉伯語文學學士。 曾任新華社常駐中東記者,鳳凰衛視資深國際記者、時事觀察員。

2002年至2004年,她由新華社派駐巴以地區,為常駐加沙的國際記者。 關於巴以衝突的文字、攝影作品獲多個國際國內獎項。 2006年至2014年任職香港鳳凰衛視,繼續奔波在國際熱點地區,經歷尼泊爾改制,朝韓危機,戰後阿富汗、伊拉克重建,烏克蘭戰爭,南美民粹崛起,埃及、利比亞及巴林等一系列變革,也曾實地觀察美國與歐洲政治。

目錄

前言

歷史說明

篇一大亂

篇二赴死

篇三小靜

篇四聖地

篇五隔離

篇六輕重

篇七大同

篇八眾生

篇九領袖

後記

NT$1650

【地圖上的歷史】(豪華精裝印簽版,贈2本地圖冊)

NT$2680

【暗黑歷史系】(西方文明源頭的戰爭史詩)

NT$1799

霍夫施塔特作品系列:【理解美國政治】

NT$1899

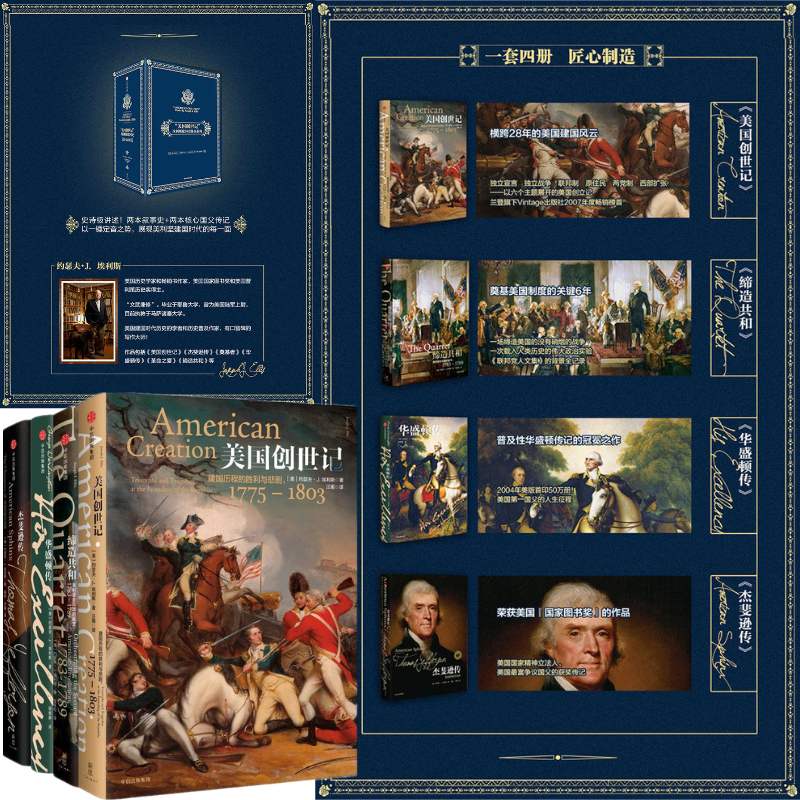

【美國創世記】(艾理斯代表作)

NT$1399

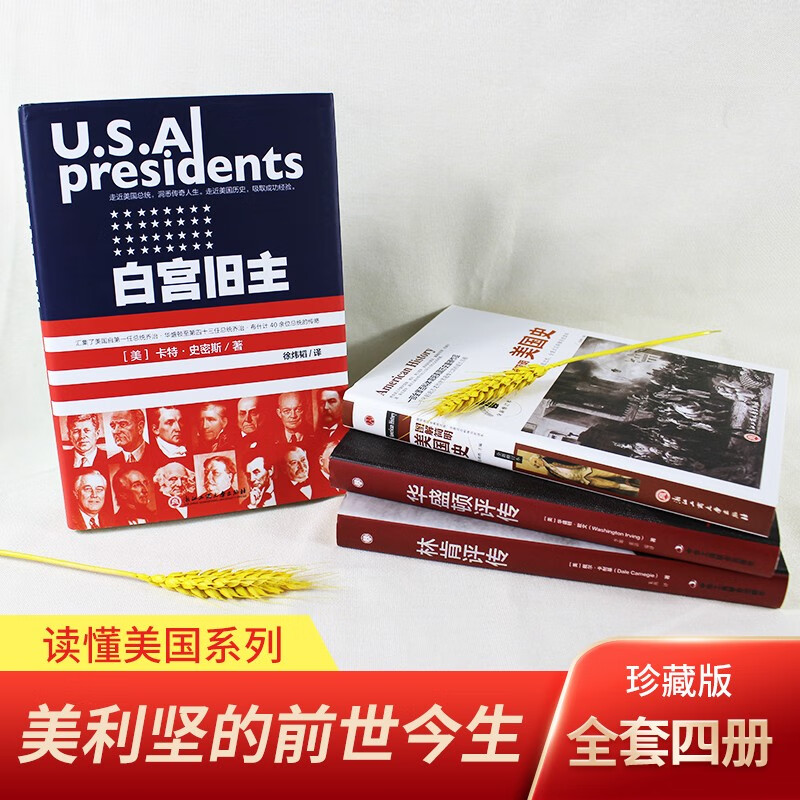

【白宮舊主】(美利堅的前世今生)

NT$1899

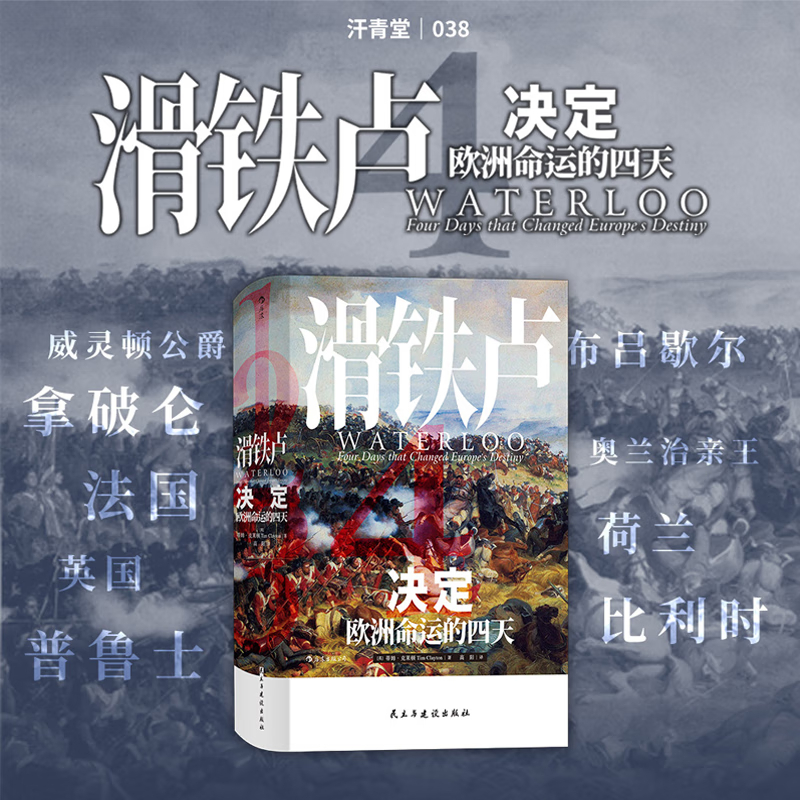

【滑鐵盧戰役:决定歐洲命運的四天】

NT$1599

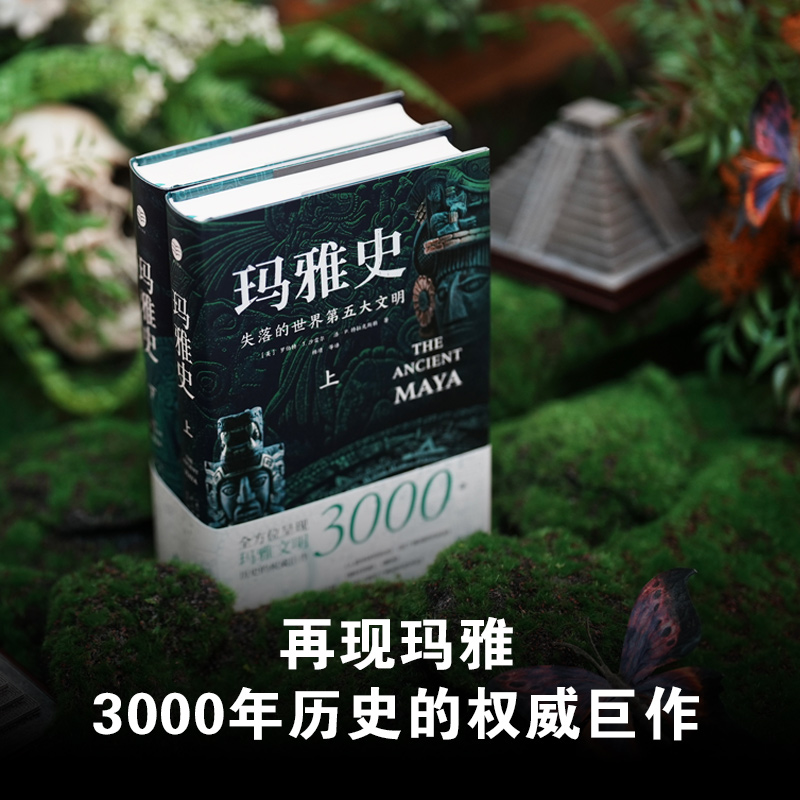

引進斯坦福大學出版社修訂第6版:【瑪雅史】(失落世界的第五大文明)

NT$1800

【俄羅斯帝國史】(從留裡克到尼古拉二世)

NT$2050

【荷蘭共和國:崛起、興盛與衰落1477-1806】(牛津現代早期歐洲史系列普林斯頓高等研究院教授喬納森·伊斯雷爾經典著作)

NT$1999

【尋秘古埃及:勇闖法老之國的藝術家與探險家】

NT$1800

12月重磅新品:【俄羅斯帝國史】(從留裡克到尼古拉二世)特裝版

NT$2550

“猶*人的故事”三部曲:【永遠的歸途(1700~1900)+漫長的流離(1492~1700)+尋找失落的字元(西元前1000年—西元1492年)】(3册特裝版)

NT$1799

【以色列簡史:1897—2011】

NT$2050

完全埃及系列:【埃及神廟】+【埃及眾神】

NT$1850

【大希律王治下猶太王國建築】+【重現古地中海文明】

NT$1450

【牛津圖坦卡蒙考古珍檔:100周年紀念】(精裝典藏版)

NT$1750

猶太人的故事:【尋找失落的字元(西元前1000年—西元1492年)】(特裝版)+【漫長的流離(1492—1700)】(精裝)

NT$1650

【波斯之劍】(千年之爭)

NT$2100

【努比亞文明+赫梯帝國+腓尼基文明】

NT$1599

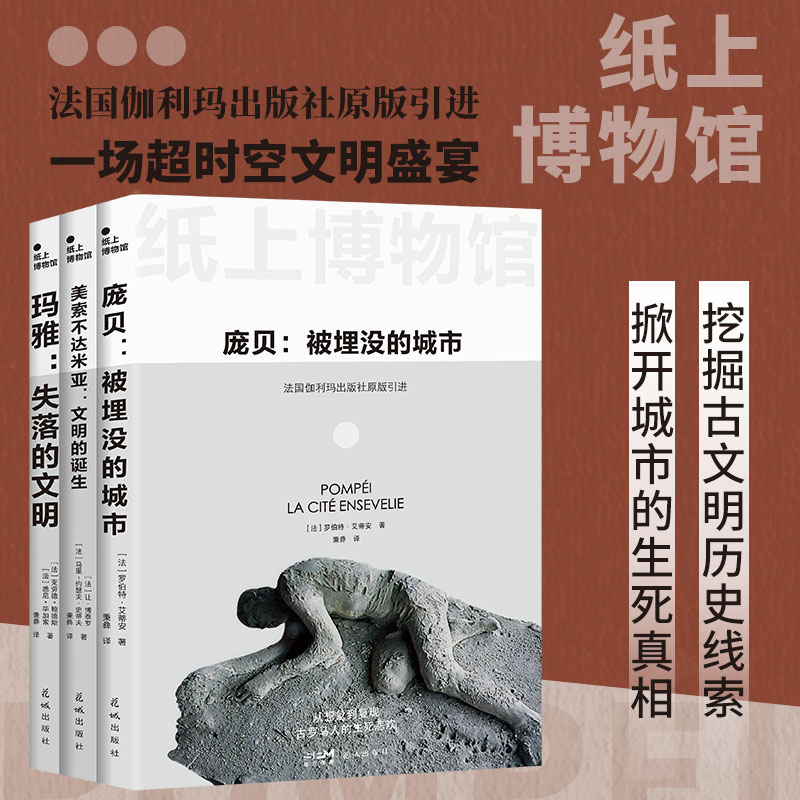

文明的崩潰:【美索不達米亞+龐貝+瑪雅】(套裝3册)